【雄安记忆】雄县新旧三宗宝,你知道吗?(一)雄县旧三宝

“雄县三宗宝——皮硝、钱串儿、益母草。”这是早年雄县人人皆知的话。当初的三宝,不仅为雄县树立了积极形象,也给百姓带来了实实在在的经济效益。如今时过境迁,“雄县三宗宝”已不复存在,随岁月而消逝,实为一大憾事。然而,“沉舟侧畔千帆过,病树前头万木春”,旧宝消逝了,就没有新宝吗?

答案当然是否定的。

古雄州人杰地灵,物华天宝,不仅有宝,而且很多!咱优中选优也评出新三宝。在这里我想说:“雄县新三宝——地热、矿泉、古战道”!

雄县旧三宝

皮硝

雄县自古盛产皮硝,始于何年,没有明文记载。但《嘉靖雄乘》有宋代雄州城施放烟火的记载。制烟火需要火药,皮硝是制造火药的主要原料,可以推测那时就已经能生产皮硝了,如此算来起码有千年历史了。

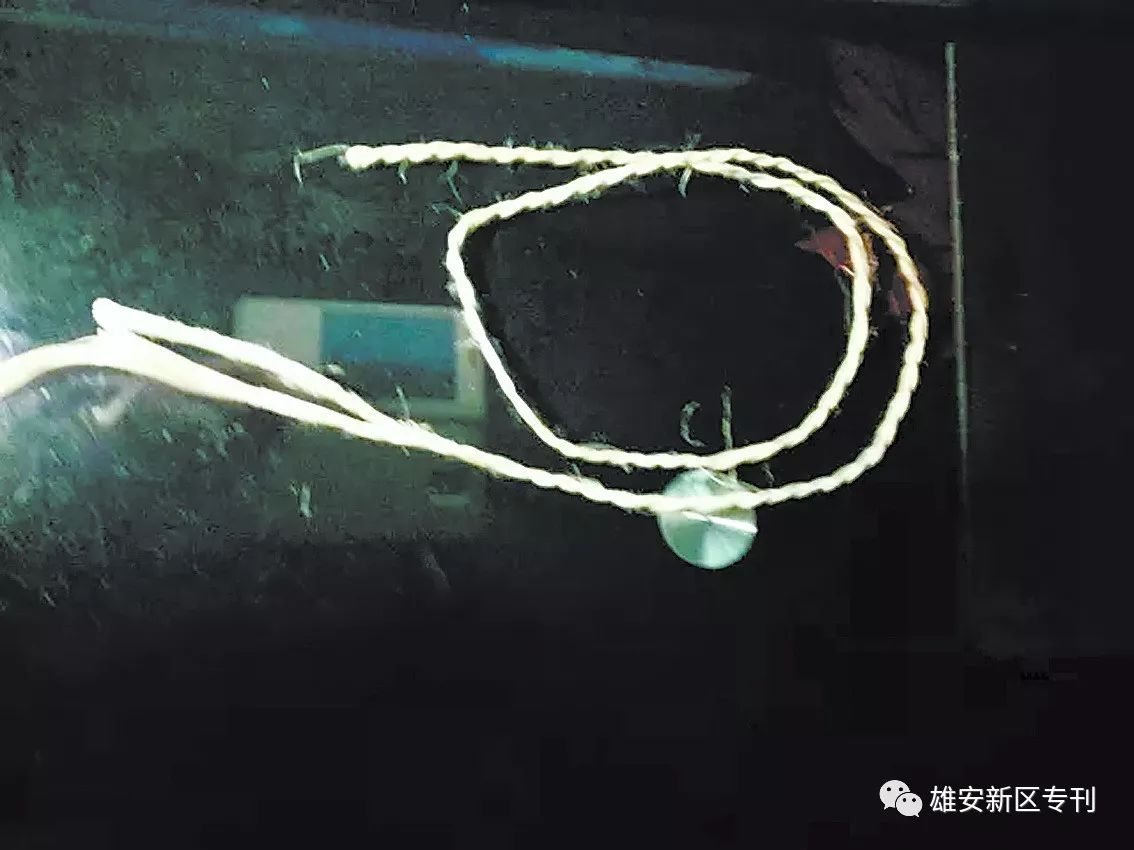

皮硝,学名朴硝,可以制火药,可以入药治病,用来熟皮子可使皮面儿柔软光滑,还可以喂牲口以开胃祛火。记得小时候玩儿的一种游戏:用铁片刮下墙根儿砖上的白末儿,再掺点炭末儿,用火一点“刺刺”冒火花,很好玩儿。那白末儿就是皮硝。

雄县很多地方土里含硝。雄县是九河下梢,河水把流经地土里的盐碱溶解在水中,带到下游,淤积在土里,因而雄县的大部分土地含有盐碱,硝则含在盐碱中。土壤中的盐碱随着水分蒸发,滞留在地表。人们收集地表的土,用水过滤后,再熬煮,提炼出硝盐,再反复熬煮进一步提炼出皮硝。

雄县皮硝的产量很可观,不仅满足了本县及周边需求,还销进山区制成炸药开山采石。抗日战争时期八路军、民兵利用本地产的皮硝,加工成炸药,自制地雷、手榴弹狠狠打击日伪,还运进解放区支援了抗日战争。皮硝带动了本县的烟火、鞭炮业,雄县的地烟火(在地面施放)很驰名。建国初期皮家营的纸鞭、河岗的双响曾销到北京、口外。

熬硝时还附带产一种硝盐。硝盐不卫生,大多用来喂牲口。由于便宜,也有人家买了腌菜。听老人们讲,有一年城西南一带满洼子泛碱,寸草不生。泛碱的土里含硝,多数人家靠扫硝维持生计,这应了那句老话“一方水土养一方人。”扫硝有季节性,夏秋季,雨水把盐碱又带回土里,不能扫硝。冬春季,正好是农闲时,许多农户把扫硝土熬硝当成副业,还有的推车贩运到外地销售,形成了一条产业链。著名武术家刘士俊就曾贩运过皮硝。皮硝作为雄县的特产,曾解决过世代人吃饭穿衣问题,所以皮硝当年被雄县人列为三宝之首。

钱串儿

再说钱串儿,古代百姓花铜钱,铜钱中间有眼儿,用细麻绳儿穿成一千枚称为一吊,那细麻绳就叫钱串儿。

雄县气候环境适宜种苘,再加上挨河靠淀,坑塘较多,沤制方便,所以种苘的较多。那时苘麻是农业一大项经济收入。苘沤成白麻,可以制成各种绳索,生产生活中用项很大,其实用量最大还得数钱串儿。

钱串儿是白麻搓成的。因此“钱串儿”也成了这类细绳的代称。另外,这类细绳还用来打箔,叫做经子。雄县一带祖祖辈辈,妇女、甚至儿童都会搓钱串儿,尤其十二三的小姑娘搓得又快又好,虽然收入微薄,总算个进钱之道。那时,经营钱串儿的人还真不少,主要有两种方式,一种是自己买白麻,出加工费雇人搓,另一种是直接收购搓成的钱串儿。有的人家种几亩苘,冬闲时再搓成钱串儿,也是一大项收入。当时没有先进的运输工具,多依靠小推车贩运。人们常推着木轮车到北京、天津卫、保(定)府销售。城市的用量非常大,雄县处在京津保三大城市之间,无疑销售钱串儿非常方便,因而也形成了一个产业。

那个时期,谁都知道雄县出钱串儿,都知道卖钱串儿的是雄县人。

听老人们讲这一行起码始于前清时期。到了光绪年间铜板取代了铜钱,用不着钱串儿了。但一些店铺、工厂捆扎货物、商品仍需要这类麻绳,依旧按习惯称为钱串儿。所以卖“钱串儿”一直延续到上世纪三、四十年代。后来出现了机制的纸捻儿,替代了钱串儿捆扎货物。上世纪八十年代后期又出现了塑料绳、尼龙批儿,“钱串儿”彻底消失了。现在的孩子们都不知钱串儿是何物了。

不过那个年代钱串儿经济效益是挺大的,可以称为一个产业,救助了多人,故此也堪称为一宝。

益母草

接下来说说益母草,益母草是药材,专治妇科病,如妇女月经不调,痛经等,扯几把益母草煮煮喝了即可痊愈。

听一位老先生讲,有对青年夫妇婚后久不怀孕,男人按照老中医的指点,割回一担益母草,用铡刀铡碎,煮成一大锅汤,又反复煎熬,熬成一碗益母膏,服下后果然怀孕生子。

那个时代医学不发达,农民就医难,尤其妇女,又得花钱,又难以启齿,常常默默忍受。然而,如果熬碗益母草汤喝了,就能解决问题,岂不是宝吗?久不怀孕者服下益母膏,便能怀孕生子,传宗接代,难怪人们把它列为雄县一宝。

益母草在李时珍著的《本草纲目》有记载,且有小注云:以雄县产为佳。雄县的益母草在药都祁州非常有名,多数药商点名要雄县的益母草,那时有个说法“益母草是雄县的好”。早年间雄县沿西、南,淀边,由南辛立庄至马蹄湾,再向东至王家房,乃至龙湾百草洼,水边、沟沿、荒滩、堤坡、苇地都有益母草。据老人们说,当年黄湾村西也就是现今对着温泉城那段堤上,益母草最多,满堤坡都是,高的有半人高。

八十年代初,有一年益母草长得特多特好,个别苇田芦苇稀疏,益母草比苇子都多,又密又高,高的有一人多高,王家房的承包户以为芦苇减产,肯定赔钱了,结果益母草大丰收,整大车往外拉。卖益母草的收入远远超过苇子,承包户反而发了一笔。

近年来由于气候变化,益母草却越来越少,虽然几乎绝迹,但还是有的,笔者今年在古庄头小堤发现了几棵,听网友说常庄村南一带也有。 作者 宋忠臣